住まいにとって雨漏りは深刻な問題です。「屋根が古くなったから仕方がない」「台風のせいで破損したのでは」と思い込んでしまう方も多いかもしれません。しかし、実は意外にも多いのが「施工不良」による雨漏りです。新築であっても、リフォーム後であっても、施工時のミスがあれば雨漏りは起こります。この記事では、雨漏りの施工不良とは何か、どういったケースで発生しやすいのか、そして見抜き方や適切な対策について、一般消費者にもわかりやすく解説していきます。

施工不良による雨漏りの実態

雨漏りと聞くと「築年数が古い建物で起こる問題」と感じる方もいるでしょう。ところが、築浅物件やリフォーム直後の住宅でも雨漏りが発生することがあります。その多くは「施工不良」によるものです。施工不良とは、建築やリフォームの際に、職人の作業ミスや設計ミス、あるいは施工管理の甘さによって本来あるべき工事が正しく行われなかったことを指します。

例えば、防水シートが正しい位置に施工されていない、屋根材の重ね代が足りない、コーキングが十分でない、排水経路が確保されていないなどのミスがあると、完成直後は見えなくても時間が経つにつれて雨漏りが発生します。こうした不良施工は、見た目からは分かりにくいため、住み始めて初めてトラブルに気づくというケースが多く見られます。

よくある施工不良のパターンとは?

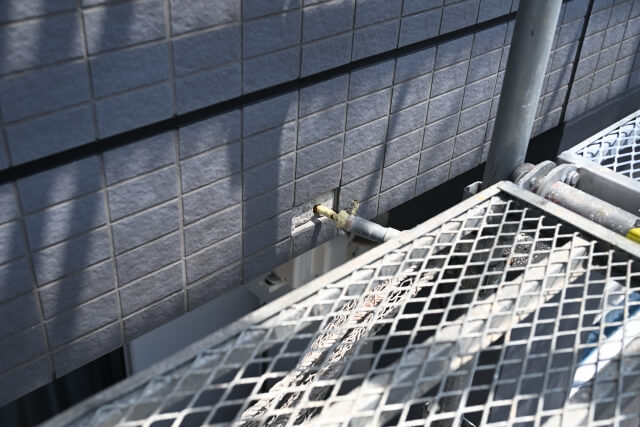

施工不良による雨漏りには、いくつかの典型的なパターンがあります。特に多いのは屋根と外壁の接合部や、サッシまわり、バルコニーと室内の境界部分など、異なる素材や構造が交差する「取り合い部」です。これらの場所は水がたまりやすく、構造的にも複雑なため、施工時の注意が必要ですが、手抜きや知識不足、管理不足などによって不備が生じやすくなります。

また、防水層の厚み不足や、下地の乾燥を待たずに次の工程に進めてしまった場合など、工期を急ぐあまりに本来の工程を守らずに進めてしまうこともあります。こうしたケースでは、雨が降ってから初めて内部に浸水し、雨染みやカビ、腐食などの被害が出始めて気づくのです。

雨漏りに気づいた時の初期対応

もし雨漏りが発生した場合、まずは冷静に対処することが重要です。バケツを置いて水を受けたり、家具や家電を避難させるのは基本ですが、その後は「どこから水が侵入しているのか」を正確に把握する必要があります。天井にシミができていても、その真上が原因とは限りません。水は建物内部の構造を伝って流れるため、数メートル離れた場所から侵入している可能性もあります。

施工不良が原因かもしれないと疑われる場合は、自分で原因を突き止めようとせず、まずは専門の業者に調査を依頼しましょう。信頼できる業者であれば、赤外線カメラや散水試験などの専用機材を使って的確に原因を特定してくれます。このとき、施工時の契約書や工事報告書、保証書などの資料を手元に用意しておくと、後の交渉にも役立ちます。

施工不良が原因の場合の責任の所在

施工不良が原因であると判明した場合、重要なのは「責任の所在」です。新築の場合は施工会社や工務店が保証の対象となっていることが多く、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により引き渡しから10年間は構造部分や雨漏りに対する瑕疵保証が義務付けられています。一方、リフォーム工事の場合は保証内容が業者によってまちまちであり、契約時に明文化されていなければトラブルになる可能性もあります。

業者が誠意を持って対応してくれる場合は無償で再施工してもらえることもありますが、中には責任を認めようとしないケースも存在します。その場合は、第三者機関による調査を依頼するか、消費生活センターに相談する、あるいは建築士会などの専門団体にアドバイスを求める方法もあります。

修理業者選びで失敗しないために

施工不良を避けるためには、工事を依頼する段階での業者選びが非常に重要です。見積もりの内容をしっかりと比較するのはもちろんのこと、過去の施工実績や口コミ、保証内容なども確認しましょう。「一式○○円」といった曖昧な見積もりしか出さない業者は注意が必要です。また、建設業の許可や保険加入の有無、資格を持った職人が施工を行っているかどうかなども確認することが、トラブル回避のポイントです。

さらに、工事が始まった後も「お任せ」ではなく、可能な範囲で進捗を確認したり、気になる点はその都度質問する姿勢が大切です。たとえプロに任せるとしても、施主自身の目と判断力が、良い施工を後押しします。

火災保険は適用できるのか?

施工不良が原因の雨漏りには、基本的に火災保険は適用されません。火災保険は自然災害や突発的な事故による損害を補償するためのものであり、人的な過失によるミスや手抜き工事は補償対象外とされているのが一般的です。ただし、豪雨や台風などによる被害と判別が難しいケースもあるため、保険会社に確認することが重要です。場合によっては一部の修理費用がカバーされる可能性もゼロではありません。

雨漏りの兆候に早く気づくために

施工不良による雨漏りは、時間が経つほど被害が広がり、修理費用も膨らんでしまいます。そのため、早期発見がとても重要です。天井や壁にシミが出てきた、クロスが浮いている、カビ臭がするなどの小さな異変に気づいたら、すぐに対処するべきです。雨漏りは「見える水滴」が出る頃には、すでに構造内部に大きなダメージが及んでいることが少なくありません。

また、定期的な点検も効果的です。特に台風や豪雨の後、バルコニーや屋根の排水がうまくいっているか、コーキングにひび割れがないかなどをチェックすることで、大きな被害を未然に防ぐことができます。施工後数年以内であっても油断せずに、定期点検を心がけましょう。

まとめ:施工不良が引き起こす雨漏りは他人事ではない

施工不良による雨漏りは、誰にでも起こり得る身近なトラブルです。新築でもリフォームでも、施工の質次第で家の快適性や安全性が大きく左右されます。工事を依頼する際には、業者選びを慎重に行い、保証内容をしっかり確認しておくことが大切です。また、万が一のときに備えて、契約書や写真などの記録を残しておくことも後のトラブル防止につながります。

雨漏りは時間とともに深刻化するため、違和感を感じた時点で早めの対応を心がけましょう。施工不良の可能性を少しでも疑ったら、まずは信頼できる専門業者に相談し、確かな調査と修理を行ってもらうことが、被害を最小限に食い止める第一歩です。