突然の雨漏りで部屋が濡れてしまった。天井からポタポタと水が垂れてくる、壁紙にシミが広がる、床に水たまりができる。そんなとき、まず思いつくのが「ブルーシートでなんとかしのごう」という応急処置ではないでしょうか。実際、ブルーシートは雨漏りの被害を最小限に食い止めるための便利な道具ですが、正しく使わなければ逆効果になることもあります。本記事では、「雨漏り ブルーシート 室内」というキーワードをもとに、トラブルに遭遇した際の的確な対応方法と注意点、そしてその後にやるべきことまで、一般の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

雨漏りが室内に発生したとき、最初に取るべき行動

室内で雨漏りが起きたとき、まず重要なのは落ち着いて状況を観察することです。突然の水の侵入に動揺してしまうのは当然ですが、無理に家具を動かしたり、水を拭き取ろうとしても逆に水が広がったり滑って転倒したりするリスクがあります。最初に確認すべきは、水がどこから、どのようにして入り込んでいるのかということです。天井から垂れているのか、壁から染み出しているのか、あるいは窓枠やサッシの隙間から流れ込んでいるのか。水の流れや染みの形を目で追うことで、ある程度の原因箇所の見当をつけることができます。

また、漏電のリスクがある場合には、必ずブレーカーを落としてください。特に天井裏や壁内には電気配線が通っており、雨漏りが配線部分に及ぶと、感電や火災につながる可能性があります。電化製品の近くで雨漏りが起きている場合も、すぐにコンセントを抜く、あるいは使用を中止するなど、安全確保を最優先に行動してください。

そして、次のステップとして、家財を保護することも大切です。濡れて困る家具や電化製品、書類や衣類などは、濡れない場所に速やかに移動させるようにしましょう。特に木製の家具や布製品は一度濡れてしまうと乾かしてもシミが残ったり、カビの原因になったりすることがあります。床がすでに濡れている場合は、滑りやすくなっているため、動く際には十分に注意してください。

室内でブルーシートを使う正しい手順と効果的な方法

雨漏りの被害を一時的にでも抑えるためには、ブルーシートの活用が非常に効果的です。もともとは屋外作業や資材養生のために使われるブルーシートですが、その防水性の高さと柔軟性により、室内でも応急的な対応として広く利用されています。まずやるべきことは、水が落ちてくる箇所の真下にシートを広げることです。シートは必ず広範囲に敷き、水の飛び跳ねや広がりに備えるようにします。その上にバケツや洗面器などの水受けを置いて、水を確実にキャッチしましょう。

水が一箇所に集中していればよいのですが、天井材の内部で水が広がり、複数の場所から滴下してくることもよくあります。そうした場合は、シートの中央部を少し窪ませて水を集めやすくする工夫が必要です。シートの四隅を持ち上げるように固定し、水の流れを中央に誘導すると、水が広がることなくバケツに集めやすくなります。床材がフローリングや畳の場合は、シートの下にタオルや古新聞を敷いておくことで、水が万が一こぼれた際の吸収対策にもなります。

また、天井に水が溜まって膨らんでいる場合は、そのまま放置すると天井材が破れて落ちてくることがあります。そうなる前に、慎重に小さな穴を開け、溜まった水をバケツで受け止めるようにします。この作業を行う際にも、下に敷いたブルーシートが水跳ねを防ぎ、室内の被害拡大を防ぐ役割を果たしてくれます。さらに壁からの雨漏りが疑われる場合は、壁沿いにシートを貼る、あるいは水の伝い道をつくるように傾けるなどの工夫で、水の行き場をコントロールすることができます。

ブルーシートを室内で使う際の注意点と失敗しやすいポイント

便利なブルーシートですが、使用方法を誤ると逆に被害が広がることもあります。たとえば、シートをただ広げるだけで端が床に密着していないと、たまった水が急に流れ出してしまい、周囲の家具や床を濡らしてしまいます。また、バケツや水受け容器も時間が経てば満水になってしまうため、定期的に確認して水を捨てる必要があります。放置すると溢れた水が床に広がり、せっかくの応急処置が無駄になってしまうこともあります。

さらに、室内にブルーシートを長時間広げていると、通気性が悪くなって湿気がこもりやすくなります。特に梅雨時や冬季の暖房使用時には、シートの内側に結露が発生しやすく、床が湿ってカビの原因になることがあります。使用中はできるだけ部屋の換気を行い、湿気を逃す工夫が必要です。扇風機やサーキュレーターを使って空気を循環させるのも効果的です。

また、ブルーシートそのものの素材にも注意が必要です。新品のシートは特に色移りのリスクが高く、長時間白い床材や布の上に敷いたままにすると、青い色が移ってしまうことがあります。そのため、直接触れさせるのではなく、下に不織布や新聞紙を敷く、またはシートの色落ちを事前に確認しておくと安心です。

雨漏りの原因特定と根本的な修理の必要性

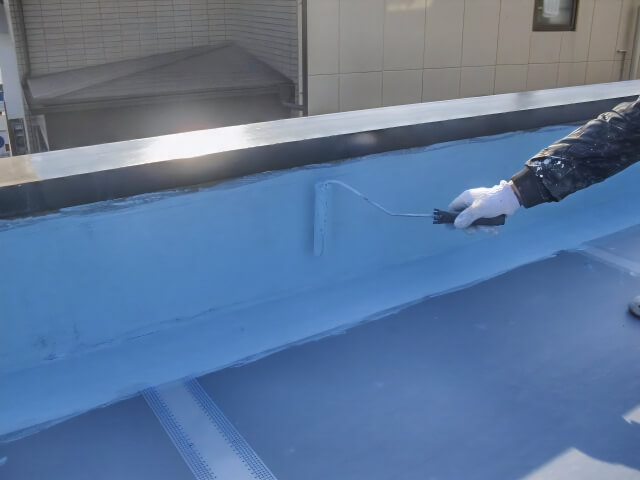

ブルーシートで室内の被害を抑えることができても、それはあくまで一時的な対応です。最終的には、雨漏りの原因を特定し、適切な修理を行わなければなりません。雨漏りの原因は多岐にわたり、屋根の瓦やスレートの割れ、外壁のひび割れ、シーリングの劣化、ベランダやバルコニーの防水層の破損、窓枠やサッシ周りの施工不良など、さまざまな可能性が考えられます。しかも、実際の侵入箇所と水が現れる場所が一致しないことも多く、素人では原因の特定が難しいのが実情です。

信頼できる雨漏り修理業者に調査を依頼すれば、赤外線カメラによる温度差の検出や、散水調査、屋根裏点検などの手法で、浸水箇所を特定してもらうことができます。雨漏りは目に見える被害よりも深刻な場合があり、放置していると木材の腐食、断熱材のカビ発生、住宅全体の構造への影響などにつながります。そのため、できるだけ早期に専門業者の診断を受け、必要な修理を進めることが重要です。

修理費用や保険・補助制度の活用について知っておこう

雨漏りの修理は、被害の程度や原因箇所によって費用が大きく変動します。たとえば屋根の一部補修で済む場合は数万円で済むこともありますが、防水工事や全面改修が必要な場合には数十万円以上かかることもあります。こうした費用の負担を少しでも軽くするためには、火災保険や住宅総合保険の活用を検討しましょう。特に台風や豪雨といった自然災害が原因と認められれば、保険適用となる可能性があります。

また、高齢者住宅や耐震改修を含む補助制度を設けている自治体もあり、雨漏り修繕を含めた助成対象となるケースもあります。市役所や自治体の住宅課に相談すれば、現在利用可能な制度や必要な手続きについて教えてもらえるはずです。情報収集と早めの対応が、結果的に負担を軽減し、家を長く大切に使い続けることにつながります。

まとめ:室内の雨漏り対策は「応急処置+根本解決」が鍵

突然の雨漏りに直面したとき、ブルーシートは大切な家財や床を守るための心強い味方となります。しかし、それはあくまで応急措置に過ぎません。水の侵入を止め、被害を最小限に食い止める一方で、雨漏りの根本原因を探り、的確な修理を行うことこそが本当の解決です。

室内でのブルーシートの使い方にはコツと注意点があり、誤った使い方をするとかえって被害が広がるリスクもあります。正しく理解して活用することで、雨漏り被害の拡大を防ぐと同時に、次のアクションに繋げることができます。専門業者の協力、保険の活用、自治体支援制度などを上手に組み合わせ、安心して暮らせる住まいを取り戻しましょう。早めの対応が、あなたの家を守る一番の鍵になります。