突然の大雨や台風のあと、天井から水がぽたぽた落ちてきた…。こんな雨漏りの経験はありませんか?「家の中で起きる水のトラブル=水災」と考える方も多いかもしれませんが、実際には雨漏りと水災には明確な定義と違いがあります。特に住宅の保険や補償を考えるうえでは、この違いを正しく理解しておくことが重要です。この記事では、「雨漏り」と「水災」の関係性や違い、被害の深刻さ、そしてどう備えるべきかについて、専門的な視点を交えながら一般の方にもわかりやすく解説していきます。

雨漏りとは何か?外からの雨水が家の中に入り込む仕組み

雨漏りとは、外部からの雨水が屋根や外壁、窓などの隙間から建物内部に浸入してくる現象を指します。一般的に「屋根からの水漏れ」というイメージがありますが、実際には屋根だけでなく、外壁のひび割れ、サッシの不具合、コーキング材の劣化など、建物のさまざまな部位が雨漏りの原因になります。特に築年数が経った建物では、風雨や紫外線の影響で建材が劣化しやすく、知らぬ間に雨水が浸入しているケースも珍しくありません。

また、最近ではゲリラ豪雨や台風による強風で雨水が横殴りになることも多く、本来は雨漏りしにくい構造であっても、水の侵入を許してしまうことがあります。つまり、雨漏りは単に屋根の不具合だけではなく、外的要因と経年劣化が複雑に絡み合って発生する問題なのです。そして、雨漏りは時間が経つほど建物内部へのダメージが広がるため、早期の発見と対応が非常に重要です。

水災とは?保険で定義される“水の災害”の範囲とは

一方で「水災」という言葉は、主に火災保険や住宅保険などにおいて使われる保険用語の一つで、国や保険会社が定めた“自然災害による水の被害”を指します。具体的には、台風や暴風雨、集中豪雨、洪水、高潮、土砂崩れなどによって建物や家財に生じた損害が「水災」として扱われます。水災の特徴は、「一時的に大量の水が発生し、建物の構造や機能に直接的なダメージを与える」という点にあります。

たとえば、大雨で川が氾濫し、床上まで浸水した場合、それは典型的な水災です。また、強風で屋根が吹き飛ばされ、そこから雨が入り込み被害が出たケースも、水災として認められる可能性があります。ただし、注意すべきなのは、「経年劣化や管理不足によって起きた雨漏り」は水災として補償対象にならないことが多いという点です。保険上の「水災」と「雨漏り」の区別はとても重要で、混同してしまうと、いざというときに保険金を受け取れないリスクもあるのです。

雨漏りは水災に含まれるのか?その境界線と判断基準

雨漏りがすべて水災に該当するわけではありません。前述の通り、水災はあくまで自然災害が直接の原因となる水の被害であり、それ以外のケース、たとえば老朽化した屋根からの雨漏りや、施工不良による浸水は、水災としての保険適用外とされる可能性が高いのです。

しかし、ここでポイントとなるのが「雨漏りの原因と発生状況」です。たとえば、台風による強風で屋根材が一部飛ばされ、それが原因で雨漏りした場合には、台風という自然災害の影響で起こったと判断され、水災ではなく「風災」として補償される可能性があります。さらに、大雨で近隣の排水機能がパンクし、雨水が建物の低い位置から逆流して浸水した場合は「水災」として補償される可能性が出てきます。

このように、雨漏りの原因が外的要因によるものか、それとも内部要因によるものかによって、補償の可否が分かれるのです。判断が難しい場合は、専門業者による調査報告書が重要な証拠となり、保険会社もその調査結果をもとに判断を下すことになります。

雨漏りや水災によって起きる被害の実態と影響

雨漏りも水災も、共通して家屋に深刻な被害を及ぼすことがあります。まず建物の構造体が水分を含むと、木材は腐食し、鉄骨は錆び、内部の断熱材はカビや菌類の温床になります。見た目にはわからなくても、壁の内部や床下に水が残ってしまうと、やがてシロアリの発生や建材の劣化を引き起こし、建物全体の寿命を縮める結果となります。

また、雨漏りによって天井や壁にシミができるだけでなく、電気配線に水が触れることで漏電や火災のリスクが高まるという二次的な危険もあります。水災による浸水被害では、床上まで水が入り込んだ場合には家具や家電が使用不能になり、生活基盤が根底から崩れることもあります。家の機能だけでなく、生活環境や健康面への影響も大きく、被害の深刻さを過小評価してはいけません。

さらに、被害が一度発生してしまうと、その復旧には長期間と高額な費用がかかることも少なくありません。水濡れによるクロスやフローリングの張り替え、断熱材の交換、屋根・外壁の修繕など、多岐にわたる工事が必要になるため、被害を最小限にとどめるためには日頃からの備えと早期対応が欠かせないのです。

火災保険や住宅保険で補償される範囲を正しく理解しよう

雨漏りや水災による被害に備えるためには、自宅が加入している火災保険や住宅総合保険の補償内容をきちんと確認しておくことが大切です。保険商品によっては、風災・水災・雪災といった自然災害に対応しているものもありますが、補償範囲が限定されている契約では、想定していた保険金が支払われないケースもあります。

たとえば「水災補償」がついていないプランに加入していた場合、床上浸水であっても補償対象外となることがあります。また、「免責金額」が設定されている保険では、一定額以下の損害では保険金が出ない仕組みになっているため、小規模な雨漏り修理などには保険が適用されないこともあります。

一方で、「風災補償」が含まれている保険であれば、台風や突風による屋根や外壁の破損、それに伴う雨漏りには保険が適用される可能性があります。つまり、雨漏りが「水災ではなく風災に分類されるかどうか」で、補償の可否が大きく変わるというわけです。

保険契約をしたまま内容を見直していない方は、ぜひ一度証券を確認し、必要であれば補償範囲の拡大や見直しを検討することをおすすめします。いざというときに後悔しないためにも、事前の準備がとても重要です。

雨漏りや水災に備えるためにできる具体的な対策

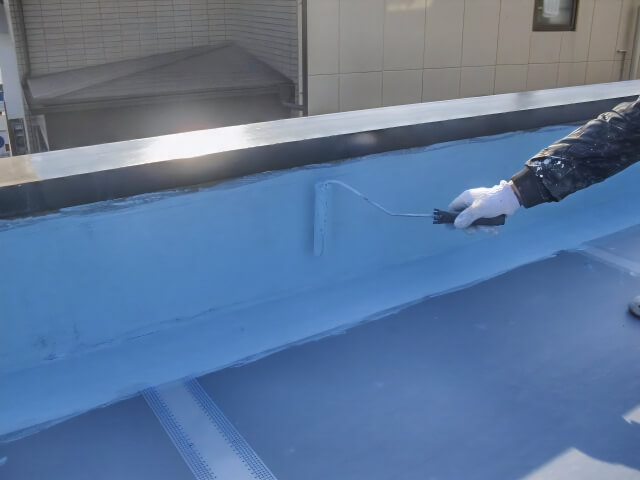

雨漏りや水災は、完全に防ぐことが難しい自然の脅威ですが、日常のメンテナンスや対策によって被害を最小限に抑えることは可能です。まず屋根や外壁の定期点検を行うことが基本です。10年以上経過した建物は特に、塗装やシーリングの劣化、屋根材のズレや破損などが雨漏りの原因になりやすいため、専門業者による診断を受けることをおすすめします。

また、台風や大雨が予想される場合には、雨樋や排水溝の清掃を事前に済ませておくと、屋根や外壁に雨水が溜まるリスクを減らすことができます。さらに、浸水しやすい地域に住んでいる場合には、玄関周りや地面の高さに応じた止水板や防水シートの設置も有効です。

家の中では、コンセント周辺や電化製品を床から高い位置に移動させるなど、水害時の二次被害を防ぐ準備もしておくと安心です。そして何より、雨漏りの兆候(天井や壁のシミ、カビ臭など)に気づいたら、放置せずすぐに専門業者に相談することが、被害拡大を防ぐ第一歩となります。

まとめ:雨漏りと水災、それぞれの違いを理解し備えを強化しよう

「雨漏り」と「水災」は、どちらも水が建物に与える被害という点では共通していますが、原因や補償の考え方に明確な違いがあります。雨漏りは建物の経年劣化や施工不良などから生じる局所的な水の侵入、水災は台風や洪水などの自然災害によって起こる大規模な水の被害。どちらも放置すれば深刻な被害に発展し、修理費用や生活環境に大きな影響を与えるため、日頃のメンテナンスと知識が何よりも大切です。

特に保険の内容を正しく理解しておくことで、万一の際に必要な補償を確保し、スムーズな復旧を図ることができます。現代の気候変動が激しさを増す中、雨漏りも水災ももはや他人事ではありません。いま一度、ご自宅の備えと保険の内容を見直して、大切な住まいと家族の生活を守る行動を始めてみてはいかがでしょうか。