毎年のように訪れる梅雨や台風の季節。屋根や外壁からの雨漏りに悩まされている方にとって、「何度直しても雨漏りが止まらない」という状況は、暮らしの安全や精神的なゆとりを大きく揺るがす問題です。業者に修理を依頼しても水の侵入が止まらず、別の場所から再び漏れ出す…。こうした繰り返しに疲弊している方も多いのではないでしょうか。本記事では、なぜ雨漏りが止まらないのか、その根本原因を明らかにした上で、確実な対処法と注意点を徹底的に解説していきます。

雨漏りが止まらない本当の理由とは?見逃されがちな多重原因に注意

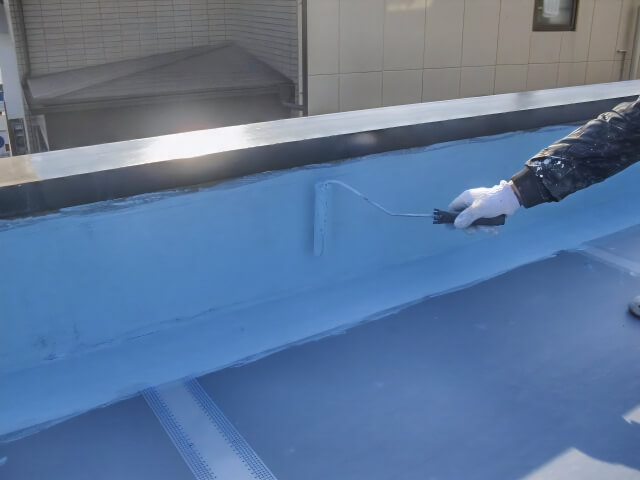

雨漏りが一度始まると、その影響は想像以上に広範囲に及びます。多くの人は「屋根の一部が壊れたせい」「シーリングが切れてしまったのでは」といった単一の原因を想定しがちですが、実際には複数の経路から雨水が侵入していることが非常に多いです。たとえば、屋根材の下にある防水シートの劣化、外壁の目地の破断、バルコニーの笠木の隙間、窓枠周辺の取り合い部分など、それぞれが少しずつ水を取り込み、最終的に一か所から漏水として現れるのです。

こうした構造的な複合要因は、目視での点検では見逃されがちであり、修理をしても「本当の侵入口」が別にある場合には再発が避けられません。また、水は建物内部を伝って予想外の場所から出てくることもあり、実際に水が垂れている部分とは全く別のところに原因が潜んでいることも珍しくないのです。止まらない雨漏りの背後には、こうした“見えない水の通り道”があることを常に意識する必要があります。

修理したのにまた漏れる…それは再発ではなく「未解決」

雨漏りが一度止まったと思っても、数週間、あるいは数か月後に再び発生したとしたら、それは決して「再発」ではなく、「最初の修理で原因を取り除ききれていなかった」と理解すべきです。応急的な修繕や一部分の補修だけでは、根本的な水の侵入口までは封じられない場合が多く、結果的に別の経路を辿って再び水が侵入してしまうのです。これは特に築年数が経過した木造住宅に多く見られ、経年劣化によりあらゆる接合部やシーリング材、防水層が弱くなっていることが要因です。

このような場合、たとえば屋根材を部分的に補修しただけでは済まず、下地にあるルーフィング(防水シート)や野地板、さらには棟板金の取り合い部分にまで調査を広げる必要があります。また、外壁の塗装だけを行っても、クラック(ひび割れ)内部の浸水経路がそのままであれば、雨が染み込むリスクは残されたままです。つまり、「止まらない雨漏り」は、根源にある構造的な不具合を解決しない限り、何度でも形を変えて現れてしまうのです。

本当に原因を特定できているか?調査の質で結果が変わる

雨漏りを完全に止めるためには、何よりも「徹底した原因調査」が必要不可欠です。ところが、実際には目視と簡単な触診だけで済ませてしまう業者も存在し、その場しのぎの修繕を繰り返すことでトラブルが長引いてしまうケースが後を絶ちません。雨漏りの原因は建物内部で起きているため、見た目だけでは判断できないのが現実です。そうした「見えない水の経路」を明らかにするには、赤外線カメラや散水試験、ドローン調査、場合によっては天井裏の解体調査など、複数の方法を組み合わせた丁寧なアプローチが必要になります。

特に赤外線カメラを使用すれば、壁内部の水分量や温度差を視覚化できるため、湿気を帯びた箇所が一目で把握できます。また、散水試験は実際に水をかけて漏水の反応を観察するため、実践的な確認方法として非常に効果的です。こうした専門的な調査をきちんと行うことで、初めて「どこから」「なぜ」「どのようにして」雨水が入り込んでいるのかを正確に把握することができ、無駄のない修繕計画を立てることが可能になります。

雨漏り中の応急処置は「室内被害の拡大防止」に徹すること

雨漏りが進行中で業者の手配に時間がかかるとき、自宅でできる応急処置を知っておくと安心です。ただし、重要なのは「根本的に止める」のではなく、「室内の被害拡大を防ぐ」ことを最優先に考えることです。たとえば、天井からの水滴に対しては、バケツを置くことはもちろん、その周囲に新聞紙や吸水シートを広げておくと、飛び散りによる床や家具への影響を減らすことができます。水が落ちてくる天井の位置が不確かであれば、照明器具やコンセント周辺には特に注意し、漏電のリスクを回避するためにもブレーカーを切っておくと安全です。

一方、外部の雨漏り箇所に自分でコーキングやテープを使って修理を試みるのは、基本的には避けた方が良いです。なぜなら、誤って排水経路や通気口を塞いでしまうと、雨水の逃げ場がなくなり、より深刻な内部浸水を引き起こす可能性があるからです。あくまで応急処置は「一時的な保護」と割り切り、根本的な修理は信頼できる業者に委ねるのが賢明な選択です。

「コーキングしたのに止まらない」その理由と限界

雨漏り対策として最も手軽でよく知られている手法がコーキング(シーリング)ですが、これを用いた補修にも限界があります。コーキング材はあくまで“隙間を埋める”ためのものであり、防水層としての機能は限定的です。特に、既存の古いコーキングの上から重ねて施工してしまうと、下地との密着が悪くなり、数か月以内に再び剥がれてしまうことも珍しくありません。また、建物の伸縮や振動に対応できない硬質タイプのコーキング材を使用すると、わずかな地震や風揺れでも簡単にクラックが入ってしまいます。

さらに、表面だけを埋めても、壁内にすでに入り込んだ水を閉じ込めてしまい、内部の木材や断熱材が腐食してカビが発生するという“内部劣化”の原因にもなります。つまり、雨漏りが止まらない理由は「コーキングが足りない」のではなく、「その使い方や選び方が誤っている」ことにあるのです。適切な材料選定と、下地処理、乾燥、充填方法のすべてが揃って初めて、コーキングは防水としての役割を果たします。

雨漏りを放置すると招く深刻な二次被害と経済的損失

雨漏りが止まらない状態を放置すると、被害は日々積み重なり、やがて取り返しのつかない状況に至る可能性があります。たとえば、水が建物の骨組みにまで達すれば、柱や梁の腐食が進み、家全体の耐久性が著しく低下します。また、水分を好むカビやダニが発生し、家の中の空気環境が悪化することで、アレルギーや呼吸器疾患など健康被害につながる恐れもあります。

さらに、壁内の電気配線やコンセントボックスに水が侵入すれば、火災や漏電といった重大事故のリスクも生まれます。こうした問題が顕在化したときには、もはや部分補修では済まず、数十万円、場合によっては百万円単位の大規模な改修工事が必要になることもあります。つまり、雨漏りが「止まらない状態」こそが最大のリスクであり、早期対応こそが最もコストを抑える手段であるといえるのです。

失敗しないための業者選びのコツと見るべきポイント

雨漏りを確実に止めたいと考えたとき、信頼できる業者に依頼することが何よりも重要です。とはいえ、どこに頼めばいいのか、何を基準に選べばいいのか分からないという方も少なくありません。そこで注目したいのが、調査内容の具体性と説明の丁寧さです。たとえば、現地調査を行う際に、赤外線カメラや散水試験などの高度な技術を使用しているかどうか。原因とされる箇所について、図面や写真を用いて論理的に説明できるかどうか。また、工事後に再発した場合のアフター保証があるかどうかも、安心できるポイントの一つです。

価格面についても注意が必要です。極端に安価な見積もりを提示する業者は、調査を省略したり、最低限の作業で済ませるケースが多く、結果的に再発を招いてしまう恐れがあります。複数の業者に相見積もりを取り、説明の透明性や技術内容を比較検討することが、後悔しない選択に繋がります。「施工の質」と「調査の深さ」を見極める目を持つことが、雨漏りという長期的なリスクから家を守る最大の武器になるのです。

まとめ:雨漏りが止まらないときは「原因の深掘り」と「根本修理」が最も重要

雨漏りが止まらないという状態は、単なる「水が漏れている」という表面的な現象にとどまらず、建物の内部構造や経年劣化、過去の補修内容など、さまざまな要因が複雑に絡み合っている可能性があります。一見してわかりやすい破損が見当たらないからといって安心するのではなく、水の通り道や隠れた浸水経路を探し当てるための本格的な調査を行うことが、問題解決への第一歩です。

また、修理の際には「とりあえずコーキング」「見える部分だけ直す」といった一時しのぎではなく、再発を防ぐための構造的・防水的なアプローチが求められます。雨漏りは自然に止まることはありませんし、放置すれば家の資産価値や住環境に大きなダメージを与える要因にもなります。

だからこそ、信頼できる専門業者に依頼し、調査から施工、アフターフォローまで一貫して責任をもって対応してもらうことが、最終的には費用対効果も高く、長く安心して暮らすための近道になります。「雨漏りが止まらない」と感じたときこそ、目先の応急処置に終始せず、住まい全体を守るという視点で冷静に行動することが大切です。家族の安全と健康を守るために、今こそ本質的な雨漏り対策に向き合いましょう。