近年、突発的な気象の変化が増える中で、「雹(ひょう)」による住宅被害が注目されるようになってきました。中でも多くのご家庭が見落としがちなのが、雹が原因で発生する雨漏りの問題です。目に見えない小さな損傷が、後々大きなトラブルに発展することは決して珍しくありません。この記事では、「雨漏り 雹」というキーワードを中心に、被害のメカニズム、点検の方法、修理の流れ、火災保険との関係まで、一般の方にも分かりやすく解説します。

雹とは?その特徴と住宅に与える破壊力

雹とは、積乱雲の中で発達した氷の粒が落下してくる自然現象です。サイズは数ミリから数センチにおよび、大きなものではゴルフボールや野球ボール並の直径を持つこともあります。日本でも特に春から初夏にかけて発生しやすく、突発的に雲が発達した際に短時間で局所的に降るという特徴があります。

この雹が住宅に与える影響は想像以上です。特に屋根や外壁、雨樋、ベランダ、窓などの外部にさらされた部分は、雹の物理的衝撃によって破損する可能性があります。例えば瓦屋根であれば、雹の衝突によって表面にひびが入ったり、割れてしまったりすることがあります。金属系の屋根であっても凹みや塗装の剥がれが起きやすく、表面が傷つくことで防水性が損なわれるのです。

また、雹の大きさや落下速度、角度によって、同じ地域内でも被害の出方にはばらつきがあります。そのため、「近隣では何もなかったからうちは大丈夫」と思い込むのは危険です。実際には被害がじわじわと進行しているケースも多く、見えない場所で静かに雨漏りが進行している可能性があるのです。

雹による雨漏りの仕組みと、被害が表面化するまでの過程

雹による雨漏りの発生には、いくつかの段階があります。まず、雹が屋根材や外壁に物理的なダメージを与えることで、建物の防水機能が損なわれます。たとえば、瓦屋根では表面の瓦が割れたりずれたりし、スレート屋根ではひびが入ったりコーティングが剥がれたりすることで、内部の防水層が雨水にさらされる状態になります。

防水層であるルーフィングが傷ついた場合、そこから水が徐々に建物の内部へと侵入し始めます。しかし、すぐに天井に雨漏りのシミが現れるとは限りません。多くの場合、水は屋根裏や壁の中をゆっくりと移動し、断熱材や構造材を通過してから室内に染み出してきます。このプロセスには数日から数週間、場合によっては数ヶ月を要することもあるため、「いつの間にか天井にシミができていた」といった状況に陥るのです。

さらに、こうした浸水は建物の構造自体に悪影響を及ぼします。木材が湿気を帯びることで腐朽菌が繁殖し、柱や梁の強度が低下する恐れがあります。また、断熱材にカビが生えたり、壁内で湿気がこもることで健康被害(シックハウス症候群など)につながるケースもあります。つまり、雹による雨漏りは単なる一時的なトラブルではなく、住宅全体の寿命や住人の健康に関わる深刻な問題になり得るのです。

雹が降った直後に行うべき住宅点検のポイント

雹が降ったあと、自宅にどのようなダメージがあるのかを確認することはとても大切です。ただし、素人が無理に屋根へ登るのは危険なので、安全に確認できる範囲でチェックを行い、必要に応じて専門業者へ連絡を取りましょう。

まず、地上から屋根全体を目視できる位置があれば、双眼鏡などを使って瓦のズレや割れ、金属部分の凹み、スレートの欠け、塗装の剥がれなどがないか確認します。また、外壁も同様にひび割れや凹みがないか、塗装に変色や剥がれが見られないかなど、できるだけ丁寧に見て回りましょう。

さらに、雨樋やベランダも見逃せないチェックポイントです。雹の衝突で歪んでいたり、ゴミや氷が詰まっていると、次の雨で排水不良を起こし、溢れた雨水が外壁に回って新たな雨漏りを引き起こす原因になります。排水口やドレンの詰まりも雨漏りの引き金になりやすいため、特に集合住宅やビルでは注意が必要です。

そして最も重要なのは、室内の様子も必ずチェックすることです。天井にうっすらと浮かび上がるようなシミ、壁紙の浮きやめくれ、床のベタつきや変色など、雨水が内部に侵入したサインが現れていないか確認します。早期に気づくことで、最小限の修理で済む可能性も高まります。

雹による被害は火災保険で補償される?

雹による住宅の損傷は、実は多くの火災保険で「雹災」として補償対象になっています。火災保険の多くは、火事だけでなく「風災・雹災・雪災」などの自然災害もカバーしており、屋根や外壁が損傷した場合はその修理費用が保険金として支払われる可能性があります。

ただし、補償されるかどうかは保険の契約内容により異なるため、自分の加入している保険の補償範囲を一度確認しておくことが大切です。特に古い契約や最低限の補償内容しかつけていない場合には、雹災が対象外となっているケースもあるため注意が必要です。

保険金の申請には、被害の状況を証明するための「写真」や「見積書」「修理業者の調査報告書」などが必要になります。また、保険会社によっては鑑定人が実地調査を行う場合もあります。そのため、雹が降った直後に屋根や外壁の写真を撮っておくこと、修理業者の点検を早めに受けることが非常に重要になります。

信頼できるリフォーム会社や雨漏り修理業者の中には、保険申請のサポートを無料で行ってくれるところもあります。保険会社とのやり取りに不安がある方は、そうした業者に相談することで、スムーズに申請が進み、受け取れる保険金を最大限に活用できる可能性が高まります。

雨漏りを防ぐためにできる事前対策と日常のメンテナンス

「雹の被害を完全に防ぐ」というのは難しいですが、少しでもリスクを減らすためには、日ごろからのメンテナンスが欠かせません。まずは屋根や外壁の点検を定期的に行うことが第一歩です。2〜3年に一度の専門業者による点検をおすすめします。

特に屋根材は劣化が早く、長年メンテナンスしていない家では、雹の衝撃がきっかけで一気に雨漏りが始まることもあります。耐候性の高い屋根材(ガルバリウム鋼板や粘土瓦など)に交換することや、ルーフィングのグレードアップを行うことで、建物の耐久力を高めることが可能です。

また、外壁も定期的な塗り替えによって防水性能を維持することが重要です。シーリング(コーキング)部分の割れや劣化も、雨水の侵入口になることがあります。特に築10年以上の住宅では、見た目には問題がないように見えても実際には内部で劣化が進んでいる場合が多いため、早めにメンテナンスを行うことが結果的にコストの削減につながります。

雨漏りが発生した場合の流れと正しい対応

実際に雨漏りが発生してしまった場合は、まず冷静に応急処置を行いましょう。天井からの水漏れにはバケツや雑巾で対応し、家具などが濡れないように移動させます。次に、なるべく早く専門業者に連絡を取り、現地調査を依頼します。

優良な業者であれば、以下のような流れで対応してくれます。

- 現地調査・ヒアリング

- 被害箇所の特定と撮影

- 原因の説明と修理プランの提案

- 見積もりの提示(火災保険が使えるかどうかの確認含む)

- 必要に応じて保険申請の代行

- 修理・補修工事の実施

- 工事後のアフターフォロー

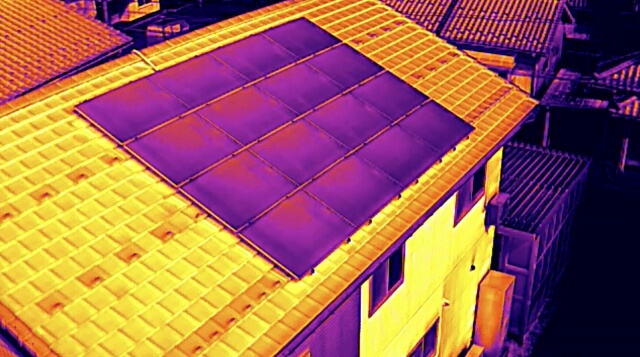

このように、単に雨漏りを直すだけではなく、今後再発しないように根本的な原因を改善してもらえるかどうかが重要です。適当な修理で終わらせてしまうと、数ヶ月後に再び同じ場所から雨漏りが起きてしまう可能性があります。専門業者の中でも、原因調査に赤外線カメラや散水試験を用いてくれるところは信頼性が高いと言えます。

実際に起こった雹被害と雨漏りの事例紹介

雹による雨漏りの実情をより深く理解するには、実際の被害例を見るのが最も効果的です。ここでは、過去に日本各地で起きた事例を元に、どのような経過をたどって被害が拡大していったのかをご紹介します。

たとえば、埼玉県のある一戸建て住宅では、春先に発生した突発的な雷雨とともに直径2〜3センチの雹が降りました。当初、住人は「窓に雹が当たる音がすごかった」と驚いたものの、目立った破損は見当たらなかったため、そのまま放置してしまいました。しかし約2ヶ月後、梅雨時期の大雨で天井の一部から染み出すような雨漏りが発生。天井裏を確認したところ、瓦の一部が割れており、その下の防水層が濡れてカビが発生していたことが判明しました。修理費は数十万円にのぼり、もし初期段階で点検していれば、数万円程度で済んだ可能性が高いケースです。

また、長野県では金属屋根の工場で雹が当たり、屋根全体に細かい凹みができた事例が報告されています。一見すると目立たない凹みだったため、特に対策は取られませんでしたが、1年後の点検時に屋根材のコーティングが一部剥離していることが確認されました。この剥離部分から雨水が内部に侵入し、鉄骨部分のサビと断熱材の腐敗が進行しており、大掛かりな補修が必要となったのです。

これらの事例からも分かるように、「見えないから大丈夫」ではなく、「見えないからこそ点検が必要」だという意識が大切なのです。

地域による雹被害の傾向と気象環境の変化

雹による被害は全国どこでも起こりうるものですが、特に気象条件によって発生しやすい地域というものがあります。内陸部や山間部では大気の上昇気流が強くなる傾向があり、積乱雲が発達しやすいため、雹の発生確率が高くなります。たとえば、岐阜県・長野県・群馬県・埼玉県北部などでは、春から夏にかけて局地的な雹災が報告される頻度が比較的高いとされています。

一方で、近年の気象変化により、今まで雹被害が少なかった地域でも被害が報告されるようになってきています。温暖化に伴い、大気中の水蒸気量が増加することで積乱雲の成長が急速になり、その結果、都市部や沿岸地域でも突然の雹に見舞われる可能性があるのです。

こうした気象の変化を踏まえると、従来は雹被害をあまり意識してこなかった地域でも、今後は住宅の防災意識を高めておくことが求められます。特に築年数の経った木造住宅では、構造的な脆弱性があるため、小さな雹でも致命的なダメージに繋がることがあるため、注意が必要です。

自治体の助成制度や支援策を活用する方法

実は、多くの自治体では自然災害による住宅被害に対して、一定の支援制度を設けています。特に雹や風災による被害が多発した地域では、臨時の補修助成金や災害復旧支援金などが用意されることもあります。これらは公的機関からの支援であるため、手続きさえ正しく行えば、修理費用の一部あるいは全額が補助される可能性もあります。

ただし、こうした制度の存在を知らずに、自費で全ての修理を済ませてしまう方が多いのも現実です。また、申請には期限が設けられていることが多く、災害発生から一定期間内に申し出なければ適用されないケースもあります。

制度を上手に活用するためには、次の点を意識すると良いでしょう。

・雹や強風、雷雨などの後に、自治体の公式サイトをチェックする

・「住宅被害」「災害支援」「生活再建支援」などのキーワードで検索する

・市役所や町役場の生活安全課、防災課、建築課などに相談する

・必要書類(被害写真、修理見積もり、被害報告書)を早めに揃える

こうした公的支援と保険を組み合わせることで、家計への負担を最小限に抑えながら安心して住宅を修復することが可能になります。

雨漏り修理業者を選ぶ際の注意点と信頼の見極め方

雹による雨漏り修理を依頼する際、最も重要なのが「どの業者を選ぶか」です。残念ながら、自然災害の発生後には、悪質な訪問業者によるトラブルも増加します。「無料で屋根点検します」「保険を使えば実質タダです」などと甘い言葉を使い、契約を迫るケースがありますが、こうした業者の中には必要のない工事を押しつけたり、手抜き工事をして姿を消したりする事例もあります。

信頼できる業者を選ぶには、以下の点をしっかり確認することが大切です。

・地元で長く営業している実績があるか

・第三者機関(リフォーム瑕疵保険協会や建築士会など)に加盟しているか

・火災保険申請について詳しい知識があるか

・調査報告書や写真など、証拠資料をしっかり提示してくれるか

・修理後の保証やアフターフォロー体制が整っているか

また、できれば一社だけでなく、**相見積もり(複数業者から見積もりを取る)**を行うことで、価格の妥当性や提案内容の質を比較することができます。信頼できる業者は、無理に契約を急がせるようなことはなく、丁寧に状況を説明してくれるものです。

最後に:雹と雨漏りの関係を知って、今できる備えを

「雨漏り 雹」というキーワードに込められているように、雹は一見短時間で終わる自然現象でありながら、住宅にとっては極めて危険なリスク要因となります。表面上の被害が軽く見えても、内部での損傷が進行している可能性は十分にあります。その被害が現れるのは数週間後、あるいは数ヶ月後、梅雨や台風といった降雨が続いたタイミングかもしれません。

そのためにできることは、「見えないダメージを前提に、プロの目で点検する」ことです。日頃からメンテナンス意識を持ち、地域の気象傾向や建物の状態を知り、いざというときに頼れる修理業者と保険制度を整えておくことで、住宅の寿命を延ばすだけでなく、家族の安心にもつながります。

被害が出てから慌てて対応するのではなく、今できる備えをしておくこと。それが、これからの気象リスクが高まる時代において、最も確実な対策です。