雨が降るたびに心配になる「雨漏り」。一度起きると家の中に水たまりができたり、カビが発生したりと、暮らしにさまざまな悪影響をもたらします。でも、こうしたトラブルは事前の防水対策によって防ぐことができるのです。この記事では、一般の方にもわかりやすく、雨漏りと防水の基礎知識から、具体的な対策方法、さらには業者選びのポイントまでたっぷりご紹介します。雨の日も安心して過ごせる家づくりのために、ぜひ参考にしてください。

雨漏りが引き起こす家への影響とは?

雨漏りと聞くと、「天井にシミができる程度」と軽く考えてしまう方も多いかもしれません。しかし、実際の影響は見た目以上に深刻です。雨水が建物内部に浸入すると、まず柱や梁などの構造材に悪影響を及ぼします。木材は湿気に弱く、水分を吸うと腐食が進み、家そのものの耐久性が著しく低下してしまうのです。さらに、湿った木材はシロアリを引き寄せる原因にもなります。シロアリが繁殖すると、わずか数年で家の強度が危険なレベルにまで落ちてしまうこともあります。

また、室内に湿気がこもるとカビが発生しやすくなり、これがアレルギーや喘息など、健康被害を引き起こす要因にもなります。さらに、雨漏りによる漏電事故も心配です。電気配線が濡れてしまうことでショートや火災のリスクが高まることもあるため、決して油断できません。このように、雨漏りは生活の安全性にも大きく関わる深刻な問題なのです。

雨漏りを防ぐために防水が大切な理由

家を雨から守るために、防水は欠かせない存在です。防水とは、単に屋根にシートを敷くだけではありません。屋根、外壁、バルコニー、窓まわりなど、建物のあらゆる部分に適切な防水処理を施すことで、建物内部に水を侵入させないバリアを作ることを指します。この防水処理がきちんとされていれば、大雨や台風のときでも安心して暮らすことができます。

しかし、どんなにしっかり施工されていても、防水層には必ず「寿命」があります。紫外線や風雨にさらされ続けるうちに、防水材は少しずつ劣化していきます。ひび割れができたり、剥がれが起きたりすると、そこから雨水がじわじわと浸入を始めてしまうのです。このため、防水は一度施工したら終わりではなく、定期的な点検とメンテナンスが必要なのです。特に最近はゲリラ豪雨や台風の大型化が進んでおり、以前よりも高い防水性能が求められています。防水への意識を高めることは、住まいを長持ちさせるための基本中の基本といえるでしょう。

雨漏りを引き起こす防水不良の原因とは?

防水不良にはさまざまな原因がありますが、大きく分けると「経年劣化」「施工不良」「自然災害」の3つに集約されます。まず経年劣化は、どんな防水材でも避けられない問題です。ウレタン防水やシート防水などの防水層は、時間が経つと紫外線や風雨によって徐々に劣化し、柔軟性を失い、ひび割れや剥離を起こします。見た目には問題なさそうでも、内部で亀裂が進行していることも多いため、油断できません。

次に施工不良ですが、これは非常に厄介です。本来、正しい手順と技術で施工されていれば長持ちするはずの防水層も、手抜き工事や知識不足によって不具合を抱えることがあります。例えば、下地処理を十分に行わずに防水材を塗ってしまった場合、密着力が弱くなり、短期間で剥がれてしまうことがあるのです。安さだけを重視して選んだ業者による施工ミスが原因で、早期に雨漏りが発生するケースも少なくありません。

最後に自然災害です。地震による揺れで建物に微細なクラックが発生したり、台風で屋根材が飛ばされたりすると、防水層が破壊されて雨水の侵入経路ができてしまいます。特に最近の異常気象では、かつてない規模の災害が発生することもあり、常に万全な防水対策を意識することが大切です。

雨漏りを防ぐための代表的な防水工法とは?

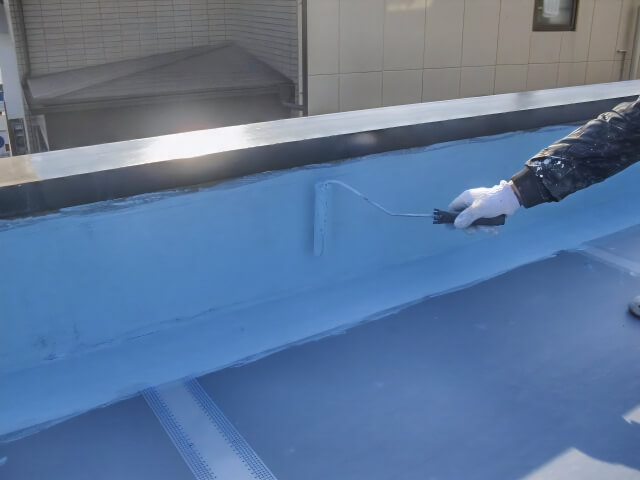

防水工法にはいくつか種類があり、建物の構造や用途に応じて最適な方法が選ばれます。もっとも一般的なのが「ウレタン防水」です。ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成する工法で、形状を問わず施工できる柔軟性が特長です。凹凸の多い屋上やバルコニーにもぴったりで、仕上がりも美しいため人気があります。さらに、既存の防水層の上から施工できるため、コストを抑えたいリフォームにも向いています。

次に「シート防水」。これは塩ビやゴム製の防水シートを敷設する工法です。耐久性に優れ、広い面積をスピーディーにカバーできるため、マンションの屋上や大型施設などによく採用されています。さらに、耐用年数も比較的長く、メンテナンスしやすい点も魅力です。

また、特殊なケースでは「FRP防水」も使われます。FRPとはガラス繊維強化プラスチックのことで、強度と防水性に非常に優れています。バルコニーやベランダなど、水たまりができやすい場所に適しており、軽量で施工後すぐに歩行できる点もメリットです。どの工法にもメリット・デメリットがあるため、専門業者と相談しながら最適な方法を選びましょう。